- 点击量:572

- 发布时间:2025-10-15

显示屏作为信息传递与视觉呈现的核心载体,广泛应用于商用显示、工业控制、消费电子、户外广告等领域。不同类型的显示屏(如 LCD、OLED、LED、Mini/Micro LED)虽技术原理存在差异,但长期稳定运行均依赖科学的维护体系。对于显示屏厂家而言,明确维护重点不仅能提升产品使用寿命与用户满意度,更能降低售后成本、树立品牌口碑。本文从环境管控、日常养护、运行监测、故障处置、长期管理五大维度,解析显示屏维护的核心要点与实操方法。

一、环境管控:筑牢显示屏稳定运行的 “第一道防线”

显示屏对运行环境的温湿度、洁净度、电磁干扰等因素极为敏感,不当环境会直接导致元件老化加速、显示异常甚至硬件损坏,这是厂家维护需优先把控的核心环节。

1. 温湿度精准控制

不同类型显示屏的温湿度耐受范围存在差异,但整体需遵循 “稳定优先、避免极端” 原则。对于LCD 显示屏,运行温度建议控制在 0-40℃,湿度保持在 30%-80%:温度过高会导致背光模组老化、液晶分子响应速度变慢,出现画面残影;温度过低则可能引发液晶凝固,导致屏幕无法点亮;湿度过高易造成电路板受潮短路,湿度过低则会产生静电,吸附灰尘并击穿元件。而OLED 显示屏因有机材料特性,对高温更敏感,运行温度需控制在 - 20-35℃,湿度需严格控制在 40%-65%,避免高温高湿环境导致有机发光层降解,缩短使用寿命。

厂家在提供维护方案时,需根据显示屏应用场景配置温控设备:户外显示屏需加装散热风扇、空调或遮阳棚,避免阳光直射与高温暴晒;工业控制场景的显示屏需搭配恒温机柜,防止设备运行热量积聚;潮湿环境(如地下车库、浴室)需加装除湿机,同时在显示屏内部电路板涂刷防潮涂层。此外,需定期检查温湿度传感器数据,确保环境参数波动不超过 ±5℃(温度)、±10%(湿度)。

2. 洁净度与防尘防护

灰尘是显示屏的 “隐形杀手”,长期堆积会导致散热不良、接口接触不良、显示面板划伤等问题。对于LED 显示屏(尤其是户外 LED 大屏),灰尘易堵塞灯珠间隙,影响散热效率,导致灯珠衰减速度加快;对于Mini/Micro LED 显示屏,微小灰尘颗粒可能卡在像素间隙,造成亮点、暗点等显示故障。

厂家需制定分级防尘维护标准:室内显示屏建议每 1-2 个月进行一次表面除尘,户外显示屏需每周检查防尘网清洁度,每 2-3 个月拆解边框清理内部灰尘。清洁时需使用专用工具:表面除尘用防静电微纤维布,避免刮伤显示面板;缝隙灰尘用软毛刷(如羊毛刷)或压缩空气罐(气压≤0.3MPa,距离屏幕≥20cm)清理,禁止使用吸尘器直接对着元件吸附,防止静电损坏。此外,对于高洁净度需求场景(如医疗显示、实验室监控),需建议用户采用密封式安装,搭配 HEPA 空气过滤器,将环境粉尘浓度控制在 0.5μm 以下。

3. 电磁干扰与电源防护

显示屏内部的驱动板、信号板、背光板等元件对电磁干扰(EMI)敏感,外部强电磁环境(如工业电机、高压设备、无线基站)可能导致画面闪烁、信号中断;而不稳定的电源则会造成电压冲击,损坏电源板与驱动芯片。

厂家在维护中需重点检查两项:一是电磁屏蔽措施,确认显示屏外壳接地是否良好(接地电阻≤4Ω),信号线缆是否采用屏蔽线,且屏蔽层两端可靠接地;二是电源保护配置,建议用户在显示屏供电回路中加装稳压电源(稳压精度≤±2%)与浪涌保护器(SPD,防护等级≥20kA),避免电压波动与雷击冲击。对于工业场景的显示屏,还需远离变频器、电焊机等强干扰设备,若无法避开,需增加电磁屏蔽罩或设置接地隔离带。

二、日常养护:精细化操作延长显示屏使用寿命

日常养护是减少故障发生率的关键,厂家需为用户提供明确的操作规范,避免因不当使用导致人为损坏,同时通过定期维护及时发现潜在问题。

1. 清洁操作的 “禁区” 与 “规范”

清洁不当是导致显示屏损坏的常见原因,厂家需明确告知用户 “三不原则”:不使用酒精、丙酮等有机溶剂清洁面板(会腐蚀 LCD 的偏光片、OLED 的有机涂层);不直接用自来水或湿布擦拭屏幕(液体易渗入边框缝隙,导致电路板短路);不使用粗糙抹布或纸巾擦拭(会划伤显示面板的镀膜层)。

正确清洁流程需分两步:面板清洁,对于 LCD/OLED 屏幕,用专用屏幕清洁剂(成分以去离子水为主,含少量表面活性剂)喷洒在微纤维布上,轻轻顺着同一方向擦拭,避免 circular 擦拭造成镀膜磨损;对于 LED 大屏,清洁灯珠表面时需用软毛刷蘸取少量去离子水,轻轻扫去污渍,清洁后等待完全干燥再通电。接口与外壳清洁,用干布擦拭接口灰尘,若接口氧化导致接触不良,可蘸取少量专用抗氧化剂(如 WD-40 精密电器清洁剂)轻轻擦拭,禁止用砂纸或刀片刮除氧化层。

2. 开关机与使用习惯规范

频繁开关机与长时间满负荷运行会加速显示屏元件老化,厂家需制定科学的使用指引。一是开关机间隔,显示屏(尤其是 LCD 与 OLED)开关机间隔需≥5 分钟,避免短时间内电流反复冲击背光板与驱动芯片;二是待机设置,若长时间(≥2 小时)不使用,建议设置为待机模式(而非直接断电),部分显示屏待机状态下会启动自动散热与元件保护程序;三是亮度调节,避免将屏幕亮度调至 100% 满负荷运行:室内显示屏亮度建议设置为 50%-70%(既能保证视觉效果,又能减少背光模组损耗),户外显示屏需根据环境光强自动调节亮度(如正午亮度调至 80%,夜间调至 30%),防止灯珠因长期高功率运行出现衰减。

3. 定期巡检的核心检查项

厂家需为用户提供 “月度 - 季度 - 年度” 三级巡检清单,确保问题早发现、早处理。月度巡检重点检查:显示画面是否存在残影、亮点、暗点(LCD 屏幕亮点 / 暗点数量超过 3 个需及时处理),接口是否松动,散热风扇是否正常运转(无异响、无停转);季度巡检需拆解边框,检查内部电路板是否有鼓包电容、氧化焊点,清洁散热片灰尘,测试电源电压稳定性;年度巡检则需进行全面性能检测,包括屏幕亮度均匀性(偏差≤10%)、色彩还原度(ΔE≤2)、响应时间等参数,同时更换老化的易损件(如散热风扇、电源滤波电容),确保显示屏性能维持在出厂标准的 80% 以上。

三、故障处置:快速响应与科学修复的关键要点

显示屏故障发生后,厂家的维护响应速度与修复质量直接影响用户体验,需建立 “故障分类 - 诊断流程 - 修复规范” 的标准化体系,避免盲目操作扩大故障范围。

1. 常见故障的分类与快速诊断

不同故障类型对应不同的排查方向,厂家需指导维护人员先通过 “视觉 + 工具” 初步定位问题。例如,画面无显示故障:先检查电源是否正常(用万用表测量供电电压,确认是否符合额定值),再检查信号线缆是否插紧(更换线缆测试是否恢复),最后排查驱动板与背光板(若背光板无电压输出,可能是电源板损坏;若驱动板无信号输出,需更换驱动芯片);画面闪烁 / 偏色故障:优先检查信号源(更换播放设备测试),再检查色彩校准参数(是否被误修改),最后排查 T-CON 板(LCD)或像素驱动 IC(OLED/LED);局部黑屏 / 亮线故障:LCD 多为排线接触不良或 T-CON 板损坏,OLED/LED 则可能是像素驱动电路烧毁或灯珠坏死,需通过专用检测软件(如 LCD Test、LED Screen Tester)定位故障区域。

2. 修复操作的 “安全规范” 与 “技术要点”

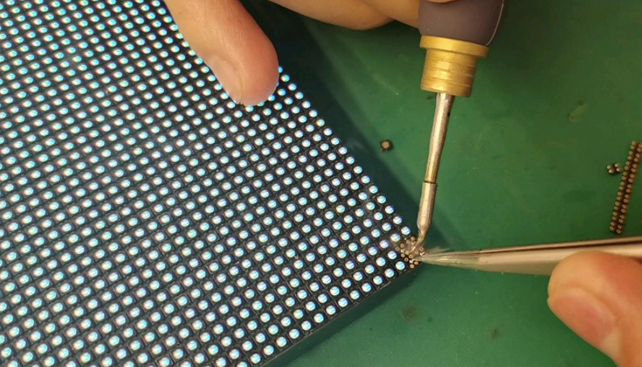

修复过程中需严格遵循安全操作与技术规范,避免二次损坏。一是安全防护:维修前必须断电,且对电容放电(尤其是电源板电容,需用绝缘螺丝刀短接放电),防止触电;佩戴防静电手环(接地电阻≤1MΩ),避免静电击穿芯片;二是元件更换:更换配件需使用厂家原装件,避免用兼容件导致兼容性问题(如 LCD 背光板需匹配相同电压与功率,LED 灯珠需匹配相同波长与电流);焊接时使用恒温电烙铁(温度设置:焊接芯片 320-350℃,焊接线缆 280-300℃),焊接时间≤3 秒,防止高温损坏电路板;三是修复后测试:修复完成后,先进行空载测试(不通信号,检查电源与散热是否正常),再加载信号测试显示效果,连续运行 24 小时无异常后,方可交付用户使用。

3. 特殊场景故障的专项处理

对于户外显示屏、工业控制显示屏等特殊场景,需针对性制定故障处理方案。例如,户外显示屏遭遇暴雨后,若出现短路故障,需先断电并拆解外壳,用压缩空气吹干内部水分,再用万用表检测电路板绝缘电阻(≥10MΩ),确认无短路后,放置在干燥环境中静置 48 小时,方可通电测试;工业场景的显示屏若因振动导致排线松动,需使用固定胶将排线接口固定,同时在显示屏底部加装减震垫(如硅胶减震垫,厚度≥5mm),减少振动对元件的影响。

四、长期管理:建立全生命周期的维护体系

对于显示屏厂家而言,维护不仅是 “事后修复”,更需建立覆盖产品全生命周期的管理体系,从出厂到报废全程把控,提升产品价值与用户粘性。

1. 维护档案的建立与更新

厂家需为每台显示屏建立 “专属维护档案”,记录产品型号、出厂日期、安装时间、历次维护记录(包括故障现象、处理方案、更换配件、维护人员)、性能检测数据等信息。通过档案可追踪产品老化规律(如 LED 灯珠每年衰减率、LCD 背光寿命),为后续产品迭代提供数据支持;同时,当用户设备出现故障时,维护人员可通过档案快速了解设备历史情况,缩短诊断时间。建议厂家采用云端管理系统,实现维护档案的实时更新与共享,方便异地维护人员协作。

2. 用户培训与维护赋能

多数显示屏故障源于用户操作不当,厂家需加强对用户的培训赋能。一方面,提供 “操作手册 + 维护视频” 的标准化资料,明确日常使用与基础维护的操作步骤(如清洁方法、开关机规范);另一方面,定期组织线上 / 线下培训,针对用户的技术人员开展故障诊断、基础维修培训(如更换电源、清洁内部灰尘),让用户具备 “初级维护能力”,减少不必要的售后上门服务。此外,可建立用户交流群,及时解答用户维护疑问,收集用户反馈的维护痛点,持续优化维护方案。

3. 老化设备的评估与处置

当显示屏进入生命周期后期(如 LCD 使用超过 8 年、OLED 使用超过 5 年、LED 使用超过 10 年),性能会大幅下降(如亮度衰减超过 50%、故障发生率超过 30%),继续使用不仅影响体验,还可能存在安全隐患。厂家需为用户提供老化设备评估服务,通过检测亮度、色彩、功耗等参数,判断设备是否仍具备使用价值:若可通过更换核心部件(如背光板、驱动板)延长寿命,需提供性价比高的升级方案;若设备已无维修价值,需协助用户进行环保回收(如拆解可回收元件,妥善处理含铅、汞的面板,符合 RoHS 等环保标准),同时提供以旧换新政策,提升用户更新设备的意愿。

显示屏维护是一项 “系统性工程”,需厂家从产品设计阶段就考虑维护便利性(如预留检修窗口、采用模块化设计),并在后续服务中以 “预防为主、快速响应、科学修复” 为原则,将维护重点贯穿于产品全生命周期。通过完善的维护体系,不仅能保障显示屏长期稳定运行,更能让厂家在激烈的市场竞争中凭借 “服务优势” 脱颖而出,实现品牌价值与用户利益的双赢。